今日はパリからTGVという有名なヨーロッパの新幹線に乗ってドイツのマンハイムという町に移動します。いつも使っていたパリ北駅ではなく、パリ南駅から出発です。フランスからドイツはEU圏内なので、出国手続きなどは必要ないので、ユーロパスのみ予約が必要でした。

マンハイム駅のコインロッカーに重い手荷物を預けて、ハイデルベルクに向かいます。

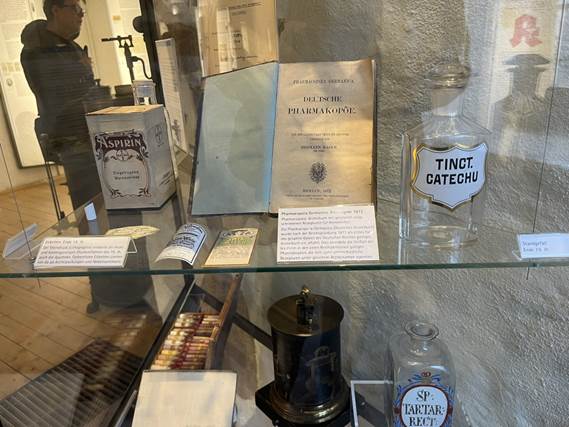

今回の旅の目的は、ヨーロッパの伝統医療を知ることにありました。今でもドイツは医薬品の先進国として知られていますが、なかでも1899年にバイエルが開発した鎮痛・解熱剤アスピリンは今日でも販売されており、世界で最も有名な薬品とも呼ばれます。

アメリカの医師クラベンは、痛み止めにアスピリンを用いるようになってから、手術後の出血の多いことに気付くとともに、毎日一回はアスピリン・ガムを口にしたことのある400人の中には2年間で一人も心筋梗塞にかからなかったことに注目し、アスピリンに抗血小板凝集作用があることが証明されました。子供には逆に害があるのでお気を付けください。

アスピリンは柳の樹皮から抽出したサリチル酸をヒントに合成された白色無臭の薬剤で、学名をSalixといい、その名前から有効成分をサリシンと名付けたそうです。古代ギリシャ、インド、中国などで柳の樹皮を解熱鎮痛剤として用いたことが知られており、日本でも京都の三十三間堂の頭痛封じのお守りには柳の小枝が入っていると言われています。虫歯には柳の楊枝が効くといわれていたそうです。昔の人の知恵はすごいものです。

痛み止めといえば、現在でもがん患者さんの疼痛緩和に使われているオピオイドなども早くからヨーロッパでは使用されていたようです。真ん中にある「Opium」という名前がケシのことで、ケシの未熟果を傷つけた時に分泌する乳液を乾燥してアヘンを作り、睡眠薬や痛み止めとして使われていたようです。このアヘンの有効成分を抽出し、眠りの女神モルフィウスの名にちなんでモルヒネと名付けたらしいです。

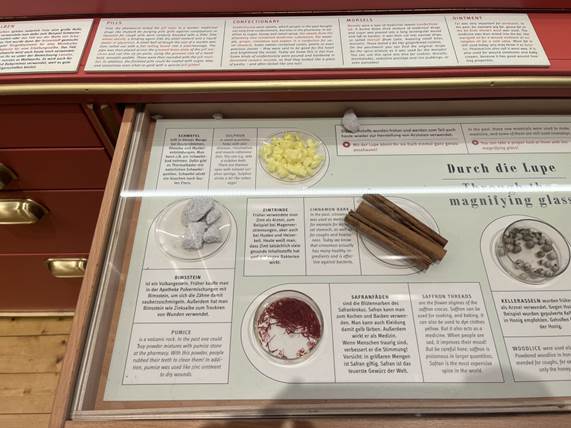

私が興味を持ったのは、ハリーポッターにも出てくるマンドレイク(マンドラゴラ:ラテン語)です。あの植木鉢から引き抜くとキーという甲高い声で鳴く植物です。アルラウネとも呼ばれます。二股に分かれた根が足に見えること、麻薬効果を持ち、古くは鎮痛薬、鎮静剤、下剤として使用されたが、毒性が強く、幻覚、幻聴、嘔吐、瞳孔拡大を伴い、場合によっては死に至るため現在薬用にされることはほとんどありません。非常に多く細かい根を張る事から強引に抜く際には大変に力が必要で、根をちぎりながら抜くとかなりの音がするといったところから、中世ヨーロッパでかなり脚色されて怖い植物とされたようです。

この当時は病気をキリスト教会の祈り(加持祈祷など日本にもあります)などで治そうとしており、また地域の知識ある女性などは、薬草の知識で病気を治そうとしたところから、キリスト教会のお布施の邪魔をする存在として魔女や異端とされ、殺された人たちも多かったと書いてありました。

日本の漢方薬で桂枝と呼ばれるシナモンなども薬として使用されていたようです。桂枝は、主に風邪の初期症状や冷え、筋肉痛などに用いられる生薬で、体を温め、発汗を促し、痛みを和らげる作用があります。京都のお土産生八つ橋に入っているあの味です。

明日はベルリンへ移動です。

お楽しみに

じゅこうさん 鍼灸師 木下広志