さて、2日目は早朝6時に起き、列車を乗り換えて、クトナーホラという町にあるセドレツ納骨堂に行きました。ここのカトリック教会内にある納骨堂の内装は骨でできています。写真撮影が禁止になっていたので、写真はないのですが、HPとYouTubeのリンクを張っておきます。(※ちょっとショッキングな映像なので骸骨が苦手な方はご注意ください)

https://www.sedlec.info/en/ossuary/

プラハからクトナーホラまで、ユーレイルパスを使っていくことができましたので、追加料金は無料です。時間は2時間程度。ツアーに申し込むこともできますが、電車で行ってもGoogle MAPがあれば無敵です。

カトリックでは伝統的に土葬が主流で、これは世界終末の際に遺体が復活するという教義に基づくものです。「最後の審判」といわれる世界の終わりにイエス・キリストが再臨し、死者を復活させるという教えに基づき、肉体を残す土葬が重要視されてきました。肉体を焼却すると復活するべき肉体を失うことに繋がるので埋葬し、数十年後に納骨することとなっているようです。

その際に納骨される場所としてパリなどでは、教会に属さない貧しい人たちが、カタコンベと呼ばれる地下に穴を広げて埋葬していったようです。もちろん、この死者たちは地下水などを経て井戸水に影響を与えたこともあったようです。

さて、またプラハに戻り街歩きを続けます。

左側の建物は15 世紀に建てられ火薬庫として使われていた塔(The powder tower)です。右側はプラハ市民会館(オベツニー・ドゥーム)といわれ、音楽や建築物としてチェコの文化に重要な場所となっています。しかし、日本人にとってはここの食堂が有名なようです。今回は利用できませんでしたが、誰かと行くときには必ず予約したいと思います。

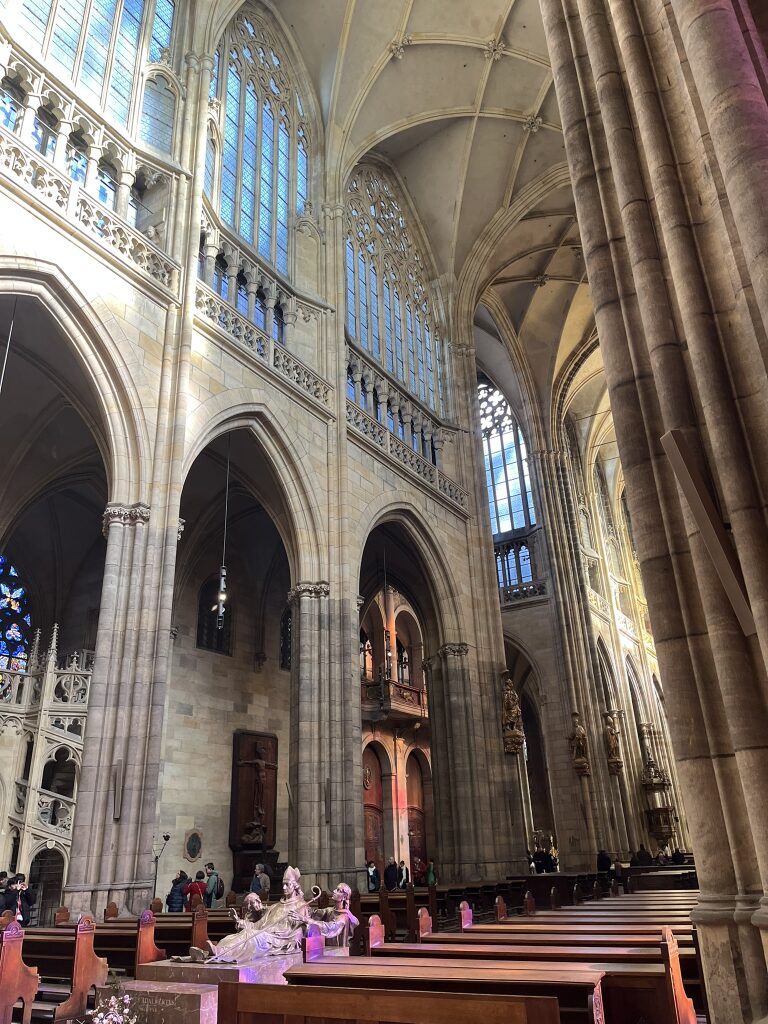

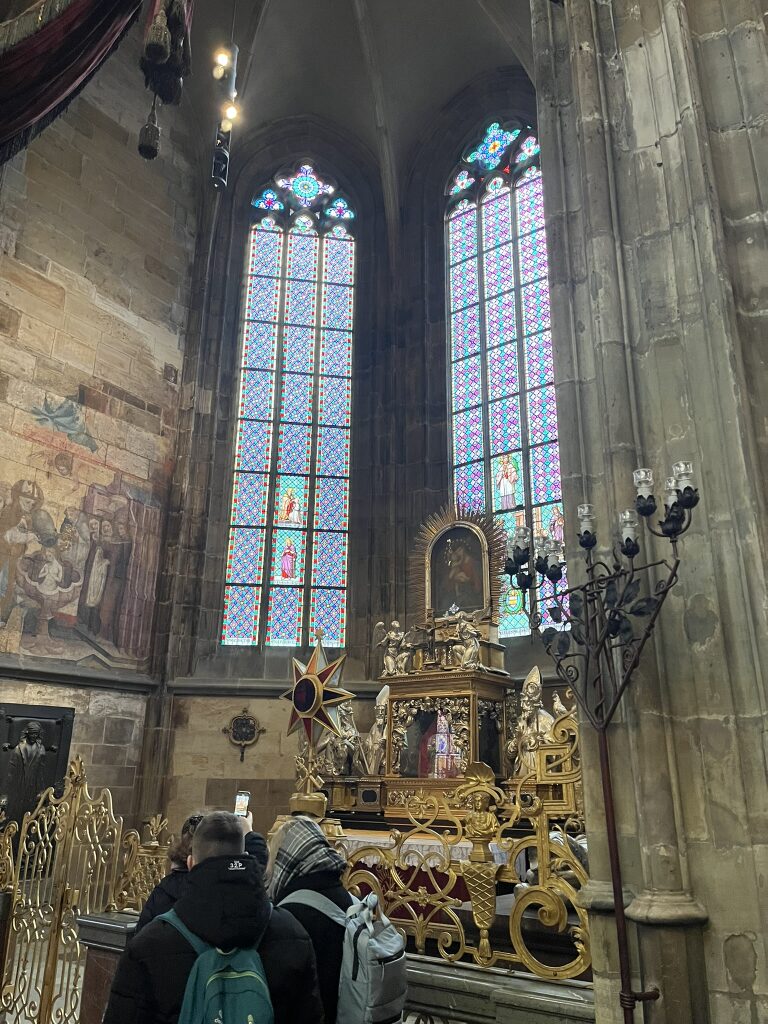

またまた、カレル橋を渡ってプラハ城にやってきました。ここは、聖ヴィート大聖堂の前になります。この大聖堂はゴシック建築の代表例だそうです。ゴシック建築とは、より高く、より明るさを求める建築様式だそうで、聖ヴィート大聖堂はとても高い尖塔型のチェコで最も大きくて重要な教会だそうです。建物内に入ってみるとステンドグラスを経由した光に照らされ、色々な光を見ることができました。

次に壮大な旧王宮のホールに行きました。この場所で社交的なパーティーが開かれていたんでしょうね。今は昔です。

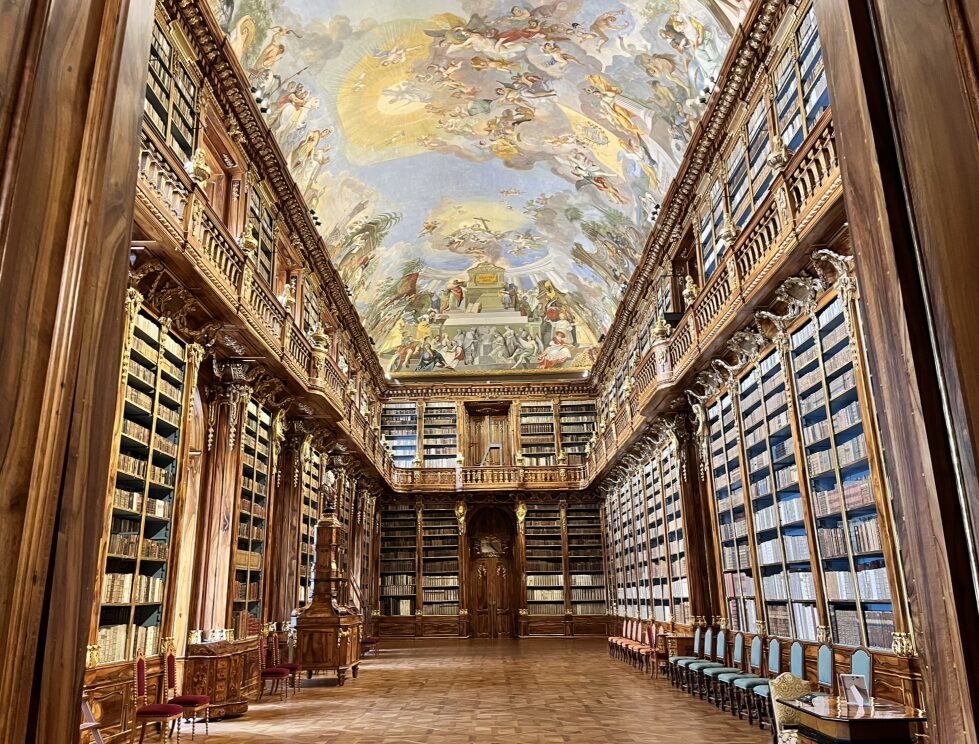

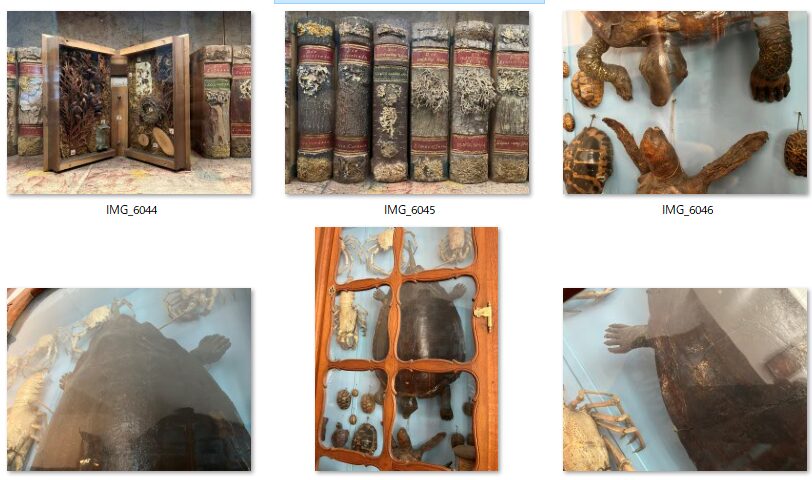

続いて、ストラホフ修道院という場所に行きました。ここには「世界一美しい図書館」と称される「ストラホフ修道院図書館」があります。この図書館は12世紀に創設されたもので、フレスコ画で装飾された壮麗な空間を持ち、神学の間や哲学の間と呼ばれる2つの広間があります。神学、哲学、科学、海洋生物、石の標本など、20万冊以上の蔵書があるそうで、いわゆる博物館のような雰囲気もありました。

色々見ていたら、だんだんおなかが減ってきました。町へ戻る道すがら、お店を見つけては、ローカルフードや飲み物を試しつつ、有名な食堂に出かけました。

ホットワインとホットチョコレート。さすがに2月なので寒さもひとしおです。

正直に話します。下の写真にあるソーセージは普通においしかったのですが、豚の骨髄のスープは生臭くて食べられませんでした。ピルスナービールはプラハで生まれたらしく、このお店のビールもとてもおいしかったです。

今日の夜はツアーに申し込んでみました。ユダヤ人街とペスト菌に襲われたプラハの歴史を学ぶツアーです。最初の写真にあったように、なるべく病原菌を吸い込まないように空気が入りにくくしている、くちばしののような形のマスクをした中世の医師の恰好で、案内人が夜の街に立っていました。ツアーガイドは英語で話してくれるのですが、彼との会話を理解したとは言えない日本人でした。

カフカの像やユダヤ人街、そしてペストの歴史を話しながら彼と一緒に街を歩いて回ります。下の写真はユダヤ人街にあるシナゴーグとカフカの像といっていました。この像について調べてみると、カフカ没後80年を記念してヤロスラフ・ロナによって設計され、カフカがAccuintanceの肩に飛び乗ってカレル橋を渡る際の短編小説「闘争の記述」から着想を得ているそうです。

さて、今日はホテルに戻ることにします。明日はプラハ最後の日。楽しかった世界一周も終わりです。最後はどんな場所に行くか楽しみにしてください。