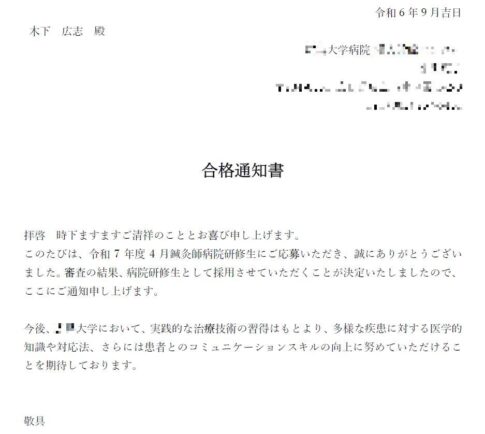

※この画像は参考であり、私の研修していた大学病院と関係ありません。

いろいろ問題がありました。説明会では「医療連携ができる鍼灸師」を育てたいということでしたが、どのような鍼灸師を求めているのかの認識に食い違いがあったようです。

私の認識では、「医療連携ができる鍼灸師」とは、施術する前にはその疾患に対して、医師と同程度の医療知識を持ち、共通言語を持って医療チームの一員として一人ひとりの患者さんの苦しみに向き合える鍼灸師です。

研修提供側は、ある特定の研究費の認められる疾患に対して、鍼灸施術の必要性を感じた場合に、接触鍼という皮膚に刺入しない方法で施術できる鍼灸師を求めているようでした。この接触鍼自体は感染の危険もなく、鍼を刺すという行為自体がないので患者さんに負担を与えず、素晴らしい方法です。

しかし、医師がお膳立てした症状に対して、決められた鍼灸の技法で施術することが求められますので、決まりきったロボットのような施術が求められ、その技法を施すことが目的となっていきます。この研修期間中はずっとその練習と見学でした。

しかし、患者さんへの効果を考えるならば、たくさんの研究論文を読み込んで新しい知見に基づいた鍼灸施術を模索するべきです。先輩鍼灸スタッフは自分の考えで施術しており、その方法は異なっています。中には接触鍼でない方法も見られました。

そうなると、初学者の私たちは何を基準に施術を学べばよいのかわからなくなります。施術方法のずれを修正したりその理由を説明するような共通の学びの機会や、理学検査や施術効果を評価する方法が共有されていないので、鍼灸師が違えば評価データが無かったりばらばらで比較ができなかったりといった状態でした。

また、鍼灸師への医療教育が十分ではありません。特定の疾患へ施術するのであれば少なくともその病気の起こる背景、組織、解剖学的位置、有効薬、合併症、副作用など多くを学ぶ必要がありますが、個人に任されています。その医療知識がないまま施術しているように思える鍼灸師もいます。

このタイミングで研修を辞退したのは、新しい研修生の募集のため研修説明会で、この研修のすばらしさをプレゼンテーションして欲しいという依頼があったからです。私はウソをつきたくありませんでした。現在の状態が続くのであれば、この研修を受けても他科の医師から依頼を受けて鍼灸師として生活をしていくことなど不可能に思えます。このように自分が疑問を抱えている状態で、夢と希望を持った新しい鍼灸師が研修を開始する判断に影響を与えたくなかったのです。

辞退するにあたって、責任者やサポートしてくれていた医師に問題点として、このことを伝えています。今後改善されると信じております。研修に際し、教授をはじめスタッフの方々に大変お世話になったことは事実で、たくさんの学びもありました。感謝の心を持って文章を閉じたいと思います。